執行役員や部長には、“自分が思う役割”と“社長が期待する役割”の間にズレが生まれがちです。

その結果、双方にストレスが溜まります。

社長は「もっと自ら動いて成果を出してほしい」と思っています。

一方、本人は「部下を育てたい」「部下を前に出したい」と考えます。

社長が報告を求める。

前に出て話すのは連れてきた部下。

本人は横で頷くだけ。

社長は心の中で思います。

「こいつ、仕事してるのか?」

逆のパターンもあります。

役員・部長が自分でグイグイ動き、社長に報告する。

すると今度は社長がこう思います。

「いつも自分ばっかりじゃないか。部下が育たん。もっと上の仕事をしろ!」

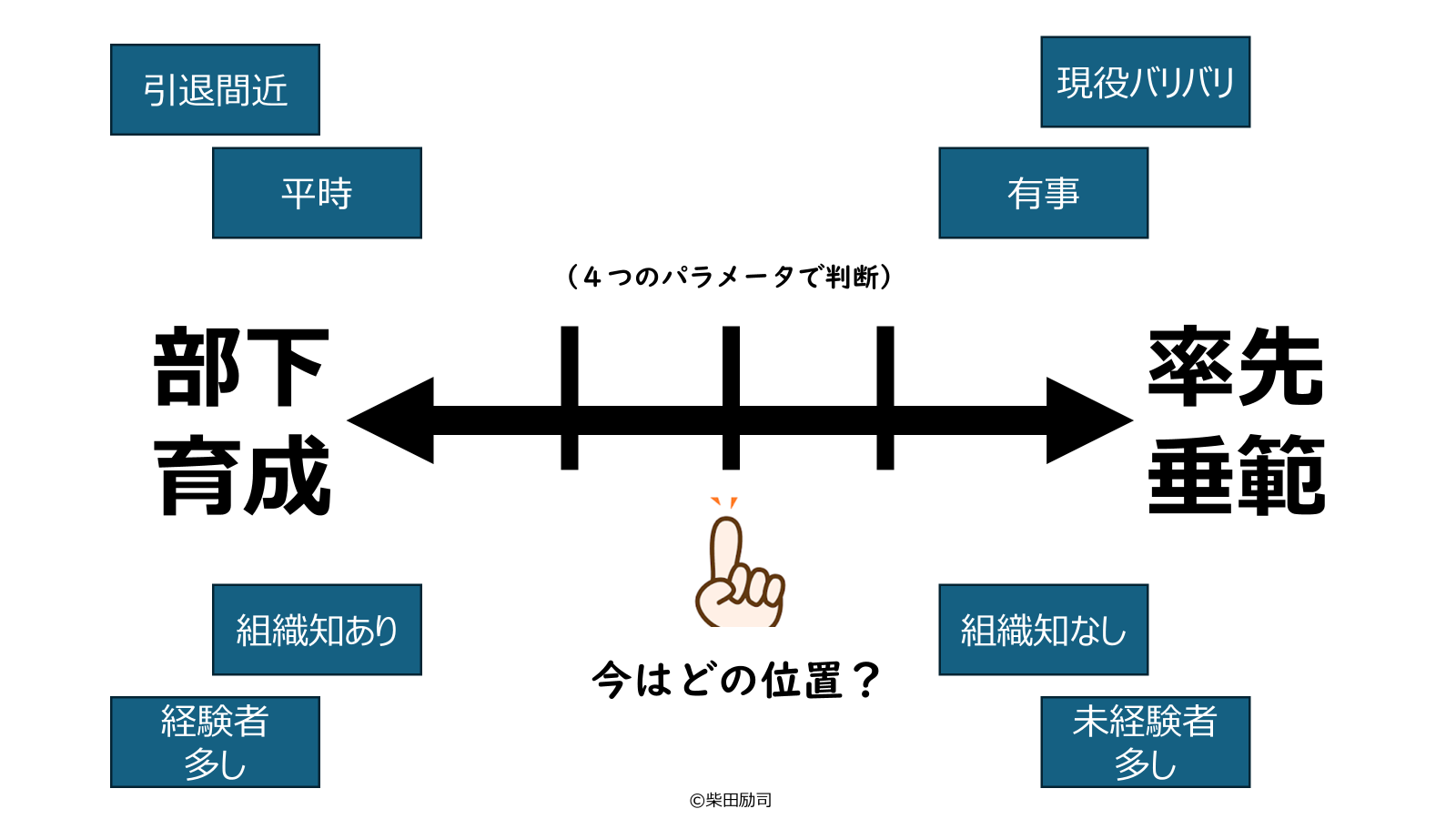

率先垂範か?

部下育成か?

もちろん二者択一ではありません。両方必要です。

重要なのは“バランス”です。

判断の軸は次の4つです。

- 今は平時か、有事か

- 組織として経験がある仕事か、未経験の仕事か

- 経験豊富なメンバーが多いか、未熟なメンバーが多いか

- 自分自身は引退間近か、まだまだ現役か

これらを総合して「育成寄り」か「率先垂範寄り」かを決め、社長と握ることが大切です。

ただし、自分が引退間近、かつ未熟なメンバーばかりでない限り、

組織変革や未経験領域に挑むときは、上司は率先垂範すべき。

これが私の考えです。

大事なのは、「やっている姿を見せる」「一緒にやる」こと。

これが結果的に育成にもつながります。

仕事の“リズム”は言葉では教えられません。

身近で見せて体感させるしかありません。

身近でやって見せた後の鍵は、本人に“当事者意識”を持たせることです。

私がよく使った育成法は、大事な場面で“突然休む”というものです。

理由はさまざまですが、実質は仮病です。

部下は驚きます。しかし、その瞬間から逃げ場はなく、自分でなんとかするしかありません。

スパルタですが、この「自分でやるしかない状況」が人を育てます。

一度だけ、「ごめん、行けなくなった」と伝えた瞬間に部下が体調を崩し、

結局私ひとりで行ったことがあります。スパルタは万能ではありません。

相手のストレス耐性を見極める必要があります。

ちなみに、平時か有事かの認識は、社長と社員で違うことがよくあります。

(多くの社長は常に“有事”だと思っています。)

だからこそ、この表を見ながら、現状についての評価を突き合わせることをおすすめします。

おまけ:某地方空港で保安検査所に入ろうとしたら、アラート表示が。

カウンターに行けと言われました。カウンターに出向いたところ

「機種変更で指定された席がなくなってしまいました。

申し訳ございません。この便はご予約のお客様が席数を越えておりまして・・・」

「え、席がないということですか?」(驚愕の私)

「申し訳ございません。次の便に振り替えていただけますと、10,000円の・・・」

「%$※!」(竹中直人さんを憑依させて“笑いながら怒る人”になるわたし)

イギリス人の友人が欧州のキャリアが“AIで席を埋めようとして、

オーバーブックがよくある”と愚痴っていたことを思い出しました。

記事はメルマガ「人事の目」で配信されています。